Мой дедушка. Война и жизнь сапера Колокольникова

16 июня, 2010

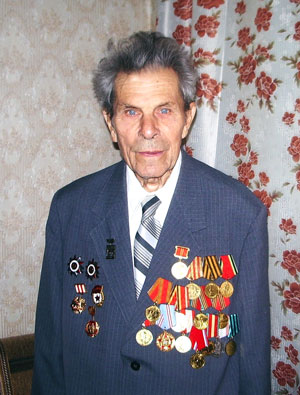

Духовная связь поколений ощущается далеко не в каждой семье. И если проблема отцов и детей во все времена была острой, то что уж говорить о дедах и внуках. В моем случае совсем наоборот. Главным моим наставником и большим другом был именно мой дедушка, Арсений Александрович Колокольников, способный дать мудрый совет и помочь не словом, а делом. Этот необыкновенный человек прошел всю войну, поэтому в нашей семье День Победы всегда был праздником особенным…

Духовная связь поколений ощущается далеко не в каждой семье. И если проблема отцов и детей во все времена была острой, то что уж говорить о дедах и внуках. В моем случае совсем наоборот. Главным моим наставником и большим другом был именно мой дедушка, Арсений Александрович Колокольников, способный дать мудрый совет и помочь не словом, а делом. Этот необыкновенный человек прошел всю войну, поэтому в нашей семье День Победы всегда был праздником особенным… С самых ранних лет я очень ждал этого дня, когда мы отправлялись на парад. Затем к нам приходили гости, в доме звучали песни военных лет. Находясь рядом с таким человеком, каким был дедушка, я не мог не проникнуться духом праздника «со слезами на глазах». Чтобы как следует понять его суть, нужно осознать его феномен, ведь в нем одновременно воплощаются и ликование, и скорбь. Дедушка пел мне военные песни, причем не только общеизвестные, хрестоматийные, но и редкие, практически забытые. Это были не урапобедные кличи, а красивые лирические произведения. Когда я был совсем маленьким, по вечерам дедушка баюкал меня, задушевно напевая:

Спит деревушка… Где-то старушка

Ждет не дождется сынка.

Сердцу не спится, старые спицы

Тихо дрожат в руках…

Узнав с детства эти красивые мелодии, я никогда не проявлял интереса к модному «металлу» или «клубной» музыке. Меня влекли песни тех далеких лет, затем появился интерес к классической музыке, к опере… Сейчас у меня довольно большая фонотека, основу которой составляют грампластинки 1930--1950-х годов и магнитофонные записи. Я веду на Иркутском областном радио маленькую еженедельную утреннюю рубрику «Голоса Победы». Цель ее -- рассказать об истории известных песен военных лет, возродить забытые творения, дать послушать голоса исполнителей, которые некогда слышались из «черной тарелки». Рубрику я посвятил памяти моего дедушки… Да, увы, памяти… Он ушел полгода назад, в октябре 2009-го, немного не дожив до юбилея Победы и своего 90-летия. Но его рассказы, его песни, его добрые советы остались со мной, и я бережно храню их… К тому же удалось втайне от дедушки записать кое-какие его рассказы на диктофон (из-за скромности своей он не давал записывать его голос) и по горячим следам кое-что записать на бумаге.

Дедушка родился в Иркутске в 1920 году. В 1928-м пошел в школу № 11 и, окончив ее спустя десять лет, поступил на физико-математический факультет Иркутского государственного университета. Когда началась война, он был студентом третьего курса. 24 июля 1941 года дедушке была выдана повестка, и он стал курсантом эвакуированного в Иркутск Черниговского военно-инженерного училища. В октябре состоялся досрочный выпуск: медлить было нельзя, поскольку враг все ближе и ближе подвигался к Москве. Дедушке, как и другим выпускникам, было присвоено звание младшего лейтенанта. На полпути новоиспеченных бойцов поделили: часть была направлена под Сталинград, к обороне которого уже тогда готовилось командование, часть -- под Москву. В числе последних оказался и мой дедушка. Он был назначен командиром саперного взвода и именно «в белоснежных полях под Москвой» получил боевое крещение. Недаром вскоре, уже находясь на Западном фронте, дедушка получил медаль «За оборону Москвы».

Дедушка родился в Иркутске в 1920 году. В 1928-м пошел в школу № 11 и, окончив ее спустя десять лет, поступил на физико-математический факультет Иркутского государственного университета. Когда началась война, он был студентом третьего курса. 24 июля 1941 года дедушке была выдана повестка, и он стал курсантом эвакуированного в Иркутск Черниговского военно-инженерного училища. В октябре состоялся досрочный выпуск: медлить было нельзя, поскольку враг все ближе и ближе подвигался к Москве. Дедушке, как и другим выпускникам, было присвоено звание младшего лейтенанта. На полпути новоиспеченных бойцов поделили: часть была направлена под Сталинград, к обороне которого уже тогда готовилось командование, часть -- под Москву. В числе последних оказался и мой дедушка. Он был назначен командиром саперного взвода и именно «в белоснежных полях под Москвой» получил боевое крещение. Недаром вскоре, уже находясь на Западном фронте, дедушка получил медаль «За оборону Москвы». Нелегкие военные будни войны дедушке пришлось изведать сполна. Сапер -- профессия, требующая крайней выдержки и осторожности, не зря Илья Эренбург писал о саперах: «Есть солдаты, о подвиге которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный цвет. Саперы -- это солдаты-труженики. Без саперов не было бы победы. Сапер ползет среди бурьяна, среди камышей, по болоту, по глине, по песку. Он борется один против смерти. Враг незрим. Враг в тончайшей проволоке, в неприметном колышке. Сапер ползет под огнем. Кругом разрывы. Он не имеет права прислушаться. Он должен смотреть зорко, напряженно. Как золотоискатель ищет крупицы золота, сапер ищет мины». Эти слова были выписаны дедушкой из какого-то печатного источника, и рукописный листочек бережно хранился в папке с фотографиями.

Первый взвод, которым командовал дедушка в 1941 году, состоял из немолодых бойцов, большинству из которых перевалило уже за 40, в прошлом сельских жителей Чувашии и Мордовии. Во многом эти люди были опытнее дедушки, но он, молодой, быстрее них постиг саперное ремесло и впоследствии обучил ему многих абсолютно неумелых солдат. С присущей ему скромностью он говорил, что это война обучила его всему, что он был просто обязан делиться опытом, дабы как можно меньше жизней уносила неаккуратность.

Но совершенно ясно, что не каждому под силу освоить эту кропотливую и трудную работу. Жизнь сапера постоянно висит на волоске. Например, однажды бойцам дедушкиного взвода было дано задание, состоящее в проведении взрыва. Все было сделано, как того требовали правила: вырыт шурф, заложена взрывчатка, размещены толовая шашка, капсюль-детонатор, бикфордов шнур. Потом солдаты, присыпав все это землей, сделали зажигательную трубку. Взрыва же нет и нет... Что делать? Кто должен исправлять ситуацию? Конечно, командир. Дедушка подполз к опасному месту -- земля теплая. Он -- стремительно назад! Только отполз, как грянул взрыв...

Но совершенно ясно, что не каждому под силу освоить эту кропотливую и трудную работу. Жизнь сапера постоянно висит на волоске. Например, однажды бойцам дедушкиного взвода было дано задание, состоящее в проведении взрыва. Все было сделано, как того требовали правила: вырыт шурф, заложена взрывчатка, размещены толовая шашка, капсюль-детонатор, бикфордов шнур. Потом солдаты, присыпав все это землей, сделали зажигательную трубку. Взрыва же нет и нет... Что делать? Кто должен исправлять ситуацию? Конечно, командир. Дедушка подполз к опасному месту -- земля теплая. Он -- стремительно назад! Только отполз, как грянул взрыв...-- В мае 1942 года, -- вспоминал дедушка, -- нашу часть перебросили на Северо-Западный фронт, под Демянск, где была почти окружена 16-я фашистская армия. Топкие болота затрудняли ввод в бой танков. Мне поручили построить мост через речку Линьё для прохождения танков. После того как мост был построен, нас перевели на строительство дорог через болото. Сначала строили гати, затем стали строить колейные дороги. Солдаты умудрялись сооружать крепкие колейные дороги без единого гвоздя. Фашисты нас бомбили. В декабре 1942-го усилиями двух фронтов мы пытались перерезать горловину котла. Но в результате ожесточенных боев удалось лишь сузить горловину до шести-восьми километров.

Моему взводу приказали построить дзоты на переднем крае в районе деревни Козлово. Днем готовили срубы, а когда стемнеет -- переносили их под огнем противника в нужное место. В мерзлой земле копали котлован, затем ставили сруб и маскировали его. Темнота то и дело разрезалась светом вражеского прожектора с противоположного берега. Стоило немцам включить свет, как мы с бойцами спешно бросали начатую работу и умолкали, а когда враг заканчивал осмотр берега, мы вновь продолжали копать землю и укладывать бревна. Так постепенно на берегу реки было построено около дюжины «дзотиков». Я рад, что очень трудную задачу мы выполнили без потерь, а для меня главное было -- сберечь людей. Работа была оценена высоко, и начальник инженерных войск 1-й Ударной армии объявил нам благодарность.

После этого роту, в которой находился дедушкин взвод, перевели в 65-й отдельный Гвардейский саперный батальон 14-го Гвардейского стрелкового корпуса 1-й Ударной армии в район Старой Руссы, о которой дедушка часто вспоминал. Там он строил с бойцами мост, причем под яростным артобстрелом врага.

-- Вот ведь судьба, -- говорил он. -- Приходит ко мне как-то санинструктор и говорит: «Пойду я в убежище, а ты, если кого ранит, пришли за мной». И мы остались на открытом месте, а в убежище прилетел снаряд, и санинструктора убило. Жаль, хороший он человек был…

В течение полутора лет взвод часто прикомандировывался для выполнения заданий то в 161-й Гвардейский стрелковый полк, то в 157-й, то в 159-й.

15 января 1944 года дедушка был вновь тяжело ранен. Ранение оказалось очень тяжелым. Врач даже сказал:

-- Вам необходимо отнять ногу, вот и поедете домой.

Дедушка был возмущен до глубины души и, позвав главврача, сказал ей, что лечащему врачу он не доверяет. Выздоравливал он долго, почти полгода. Но тем не менее выкарабкался. Пока он лежал в госпиталях, бойцы писали ему письма, надеялись, что после выписки он вернется в свою часть, ведь командиром он был очень заботливым. Командир войсковой части послал запрос начальнику госпиталя, чтобы лейтенанта Колокольникова по выздоровлении направили по старому месту службы. Дедушка тоже хотел вернуться, но был направлен на 1-й Прибалтийский...

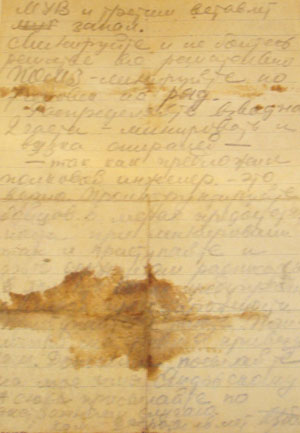

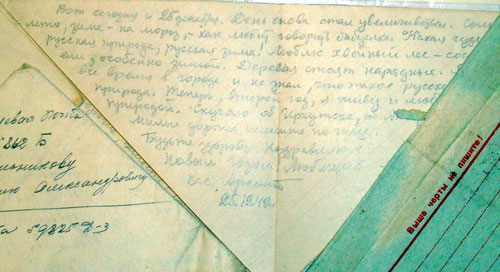

Я читаю письма самого конца 1944 года. Вот строки, прочитанные в одном из дедушкиных писем: «...Обо мне не беспокойтесь. Живу я хорошо в маленьком городишке. Прошлые зимы приходилось спать зимой в шалашах, а нынче впервые за время войны сплю на мягкой кровати у одного литовского рабочего и даже укрываюсь периной вместо одеяла. И все же, несмотря на такие хорошие условия, я согласился бы спать на голом полу ... дома...»

Последние месяцы войны дедушка провел в Восточной Пруссии, на 3-м Белорусском фронте. День Победы он встретил в Кенигсберге. Надо сказать, что медаль «За взятие Кенигсберга», заслуженная им сполна, нашла его лишь в 2006 году. Весной же 1945 года дедушке вручили орден Отечественной войны второй степени, а вскоре и медаль "За победу над Германией".

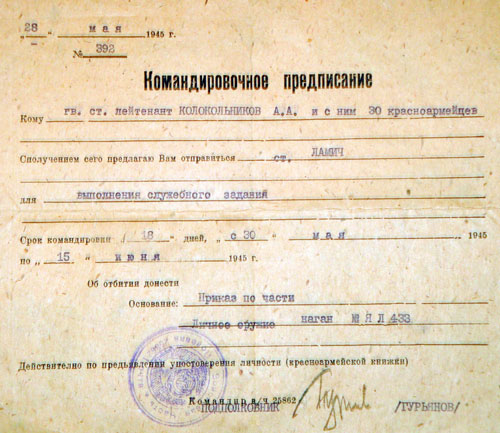

С окончанием войны служба в армии не закончилась: военного специалиста не хотели отпускать домой. Часть, где служил дедушка, в ноябре 1945 года была переброшена под Берлин. Опять были задания, опять выдавались командировочные предписания, и опять смерть нередко подходила слишком близко...

С окончанием войны служба в армии не закончилась: военного специалиста не хотели отпускать домой. Часть, где служил дедушка, в ноябре 1945 года была переброшена под Берлин. Опять были задания, опять выдавались командировочные предписания, и опять смерть нередко подходила слишком близко... Дедушка вспоминал одно из таких заданий. Его взводу было поручено вывезти и уничтожить боеприпасы, находившиеся на железнодорожной станции недалеко от Берлина. Видимо, в конце войны во время обстрела или бомбежки на станции возник пожар. Его потушили очень быстро: многочисленные штабеля с артиллерийскими снарядами не взорвались. Но на снарядах остались следы пожара, и эти боеприпасы стали опасными. И вот взводу, которым командовал дедушка, нужно было осторожно погрузить все эти боеприпасы, готовые в любую минуту взорваться, на машины с песком, вывезти в отдаленное место и там взорвать. Приказ выполнили. Это было в июле -- августе 1946 года, а вскоре дедушку демобилизовали. Война для него окончилась!

Вернувшись в Иркутск, дедушка закончил обучение в университете, стал физиком. В последующие годы он занимался вначале исследовательской деятельностью в Иркутском институте редких и цветных металлов (Иргиредмет), а затем с 1952 по 1995 год работал в сельхозинституте на кафедре физики, причем десять лет заведовал этой кафедрой.

...Нередко приходится слышать выражение: «герои среди нас». Думаю, к таковым можно с полным правом причислить и моего дедушку. Он никогда не рвался в бой с шашкой наголо, не подбивал единым выстрелом вражеский танк, но только ли это нужно на войне?! Такую незаметную, неяркую на первый взгляд, но столь важную работу сапера он исполнял крайне аккуратно и добросовестно и только потому остался жив, выполнив множество ответственных заданий, где любая неаккуратность могла привести к гибели. А еще он берег людей, помогал неопытным бойцам спокойным и взвешенным советом. И неизвестно, каким был бы исход войны, если бы не было там таких вот ребят, казалось бы тихих и скромных, рожденных для совсем иной обстановки, но оказавшихся в бою такими надежными, разумными и рассудительными...

Иван Колокольников, специально для «Байкальских вестей».

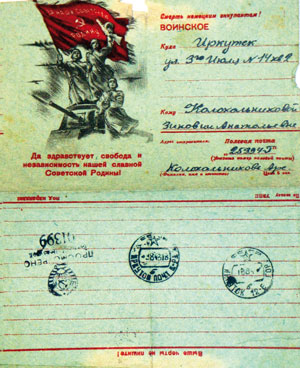

Фото из архива автора

Фото из архива автора

Поделитесь новостью с друзьями:

Для добавления авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.